Le sulky, un mot qui résonne dans l’univers des courses hippiques, évoque immédiatement des images de compétitions ancrées dans la tradition, mais évoluant également avec le temps. Ce véhicule léger, qui semble parfois discret par rapport à l’effervescence des courses, se révèle être bien plus qu’un simple chariot. Avec l’essor récent du sulky américain en France, il est essentiel d’explorer ses différentes dimensions, de son historique à son impact sur le monde des courses hippiques.

Les origines et l’évolution du sulky

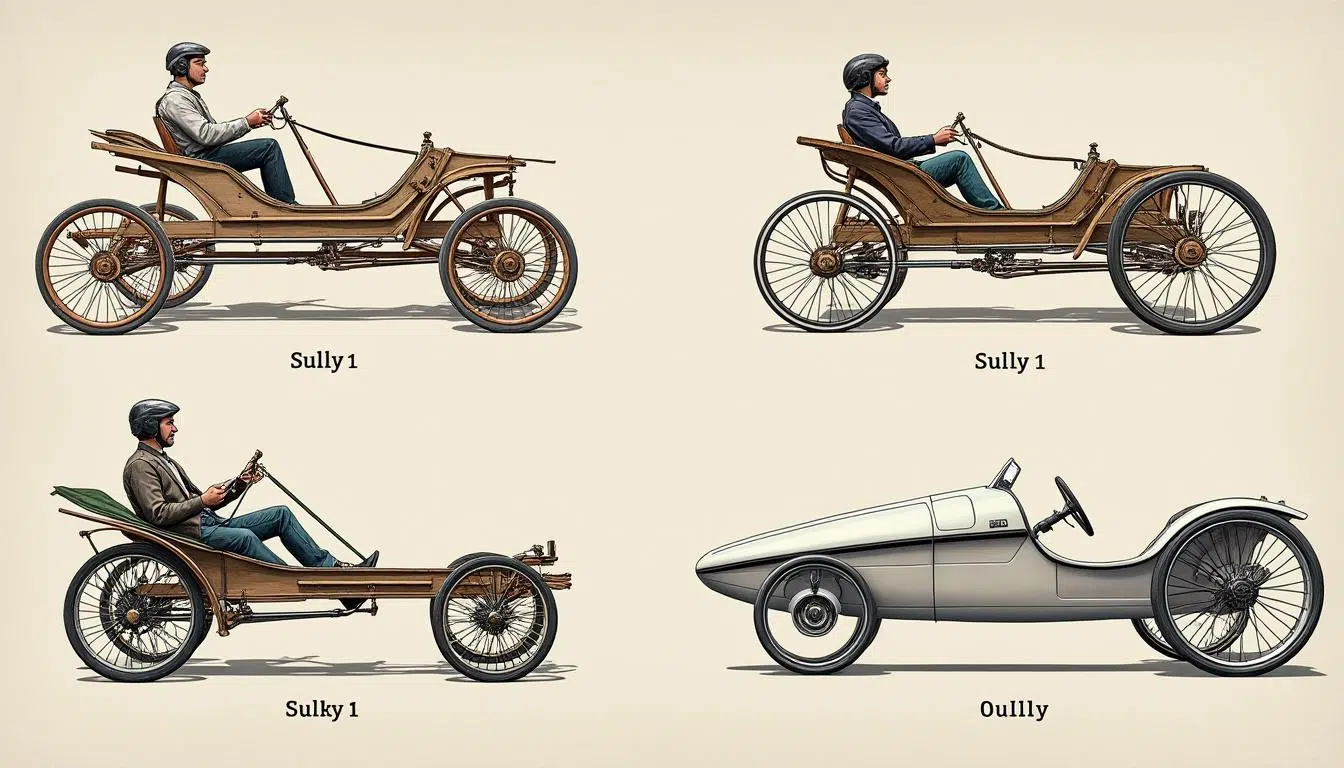

Le sulky, tel que nous le connaissons aujourd’hui, possède une histoire riche dès le milieu du XIXe siècle. À l’origine, il s’agissait de véhicules à quatre roues, mais rapidement, la conception a évolué vers un modèle à deux roues, optimisé pour les courses de trot attelé. Ce changement est survenu majoritairement dans les années 1950, lorsque le sulky a pris son apparence actuelle.

Un aspect essentiel de son évolution est le cadre en métal, souvent en alliages légers qui permettent une meilleure performance. En effet, la légèreté du sulky est primordiale pour maximiser la vitesse du cheval. Dans la continuité de cette évolution, des entreprises comme Française de Sellette, Jean-Michel Bazire Equipement et Leader Horse ont conçu des modèles qui allient innovation technologique et respect de l’héritage et de la tradition des courses.

La silhouette du sulky est aujourd’hui marquée par des lignes aérodynamiques qui favorisent une réduction de la résistance à l’air, un détail souvent négligé mais crucial dans le cadre de courses où chaque seconde compte. La conception moderne repose sur un équilibre parfait entre confort pour le driver et légèreté pour le cheval, permettant une expérience fluide.

- 1830-1900 : Sulky à 4 roues, souvent lourd et peu maniable.

- 1900-1950 : Transition vers les modèles à 2 roues, innovations techniques.

- 1950-présent : Finalisation de la forme actuelle, matériaux légers et designs aérodynamiques.